Israël, bras armé de l’oncle Sam : guerre énergétique et conflits sous-traités

🎥 Écoutez cet article en version vidéo : https://youtu.be/iMhgm39OJ2s

1. L’illusion de l’indépendance israélienne

Israël aime à se présenter comme une démocratie forte, indépendante, capable de se défendre seule dans un environnement hostile. L’image est soignée, martelée, exportée. Mais derrière le mythe de la puissance souveraine, il y a une perfusion permanente : 3,3 milliards de dollars d’aide militaire américaine chaque année, des transferts technologiques prioritaires, un veto systématique des États-Unis aux résolutions de l’ONU qui remettraient en cause l’impunité israélienne.

Israël est un pays sous haute assistance, mais dont l’agressivité régionale arrange l’Empire. L’illusion d’indépendance est utile, car elle permet de déguiser une stratégie d’intervention par procuration.

« J’ai cru qu’Israël agissait seul. Mais non. Il y a toujours une main dans le gant. »

— Duchesse

2. Proxy militaire ou base avancée ?

La réalité, c’est qu’Israël est une base militaire américaine déguisée en État. Une plateforme de surveillance, un levier d’intimidation, un élément dissuasif contre toute tentative d’unification arabe ou d’indépendance régionale. L’armée israélienne est à la fois une force de dissuasion et un outil de tension.

Elle permet aux États-Unis de contrôler le Levant sans y installer directement leurs troupes.

Israël agit, et Washington couvre. Et parfois, c’est l’inverse : Washington provoque, et Israël exécute. Dans ce duo, le flou est voulu. Il permet de brouiller les responsabilités.

3. Le pétrole, les minerais, les axes logistiques

À qui profite l’instabilité chronique du Moyen-Orient ? À ceux qui vivent de la gestion des conflits, mais aussi à ceux qui convoitent les ressources : pétrole iranien, gaz offshore, corridors logistiques vitaux.

Maintenir la région dans un état de tension constante empêche l’émergence de blocs souverains capables de nationaliser ou de négocier réellement.

C’est une vieille recette : on déstabilise pour diviser, puis on négocie avec les débris. Le chaos comme méthode. La guerre comme levier.

« Ils ne cherchent pas à sécuriser la région. Ils cherchent à sécuriser les contrats. »

— Duchesse

4. Ukraine : le laboratoire de l’Est

Ce schéma n’est pas propre au Moyen-Orient. En Ukraine, les États-Unis ont appliqué la même mécanique : soutien militaire massif, guerre de position, puis entrée des grandes firmes dans la danse.

Chevron, Exxon, BlackRock… tous ont obtenu des accès aux minerais, au gaz, à la reconstruction. Là encore, le conflit est un écran. La vraie scène se joue dans les coulisses, avec des contrats, des concessions, des deals opaques.

L’Ukraine est un champ de bataille autant qu’un marché d’avenir.

« Chez eux, on signe les traités. Chez les autres, on signe les tranchées. »

— Duchesse

5. Une guerre qui ne doit pas finir

La paix est dangereuse pour ce modèle. Elle prive les uns de justification, les autres de prétextes. Quand la paix revient, les populations se posent des questions. Quand la guerre dure, tout devient simple : on sacrifie, on vend, on reconduit.

C’est pour cela que certains conflits ne doivent jamais finir. Ni à Gaza. Ni en Syrie. Ni en Ukraine. Tant que la guerre dure, les bénéfices tombent. Et les véritables commanditaires restent invisibles.

« Plus la guerre dure, plus les dividendes tombent. C’est ce qu’on appelle une paix rentable. »

— Duchesse

6. Inversion des récits

Et si on inversait la charge ? Et si, au lieu de s’interroger sur ce que fait Israël, on demandait : qui l’alimente ? Qui arme ? Qui finance ? Qui protège ? Qui couvre ?

Israël ne joue pas en solo. Il joue sous direction. Il sert une vision stratégique plus vaste : celle d’un monde cloisonné, où l’instabilité est entretenue pour bloquer toute autonomie énergétique. Celle d’un empire qui ne dit plus son nom, mais qui, sous couvert de défendre la démocratie, verrouille les routes et siphonne les richesses.

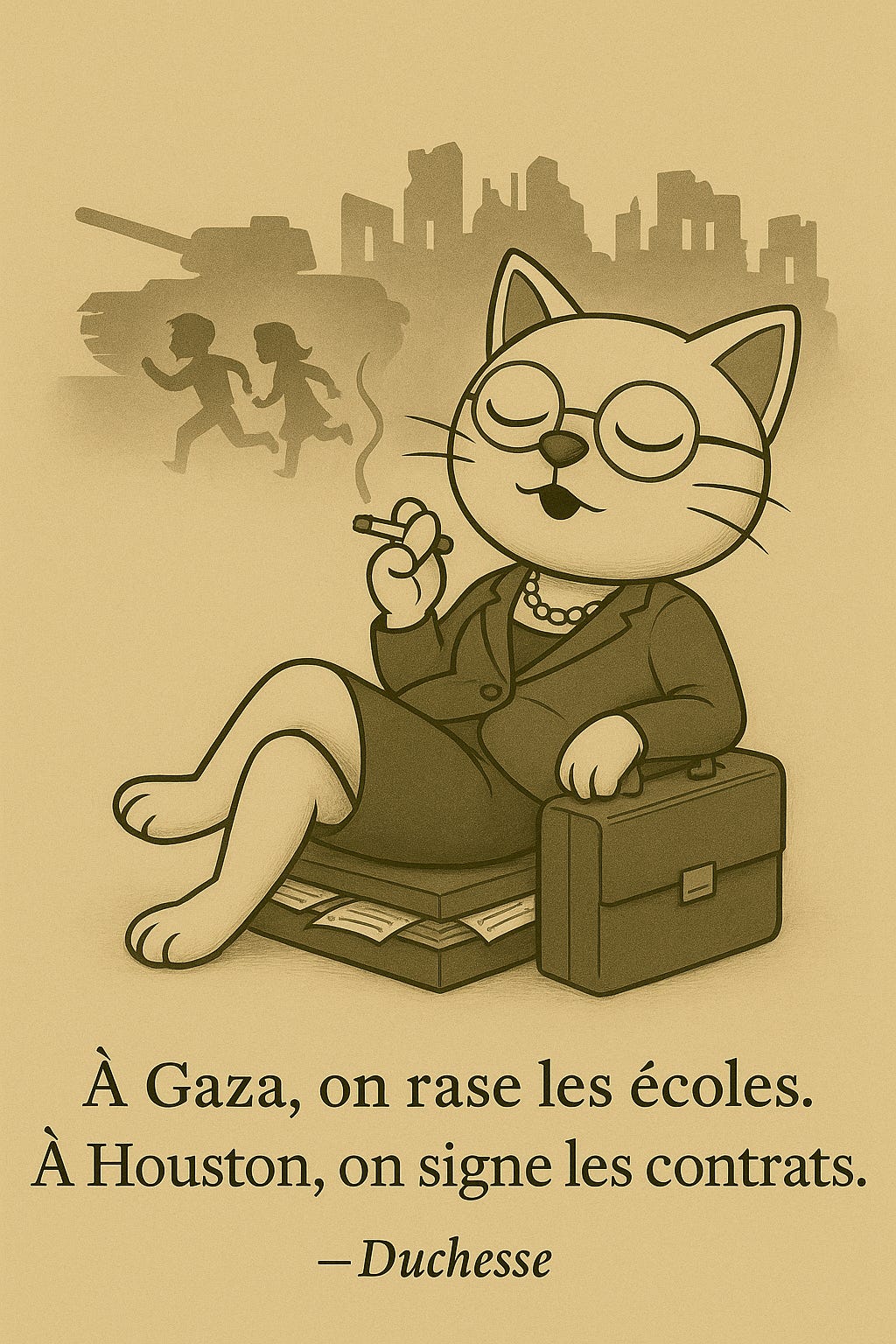

« À Gaza, on rase les écoles. À Houston, on signe les contrats. »

— Duchesse

Note de l’autrice

Ce qui me frappe, au-delà du théâtre géopolitique, c’est la familiarité des méthodes. À une autre échelle, dans un autre décor, je subis les mêmes logiques : le flou organisé, la délégation de la violence, la manipulation des récits, l’exploitation dissimulée. Le harcèlement collectif obéit aux mêmes règles que l’impérialisme moderne : invisibilité du commanditaire, division des rôles, impunité garantie, et chaos perpétué pour éviter toute reconstruction.

« Ce qu’ils pratiquent à l’échelle d’un État, ils le reproduisent contre un seul être. Même goût du silence. Même goût du pouvoir. »

— Duchesse

📢 Suivez-moi sur les réseaux :

📌 Youtube 📌 Twitter (X) 📌 Site officiel 📌 Mon livre 📌 Parce que je ne vis ni d'amour, ni d'eau fraîche